全身のツボは世界保健機関が定めたもので361個あります。

これが左右対称にあるものが多く、さらに定められていない「奇穴」も含めると約700個のツボが全身にあります。

もちろん、国家試験を受けるためにすべてを覚えていました。(過去形!?笑)

今でもそんなツボ聞いたことないわ、ってのはありませんが、

一度も使ったことがない(使える場所にないものも)ってのはいくつかあったり、

久しぶりに使うわ、ってのもありますねぇ、でもこれは私だけではないはず!?

ツボの名前って難しい漢字だったり、常用漢字ではないものも多く、おもしろい名前のものがたくさんあるんです。

その中の少しをご紹介。

その名前、どうしてそうなった?みたいものから、詩的なものまで。

でもこれ、ただのオシャレなネーミングではなく、

それぞれにちゃんとした“意味”と“イメージ”があるんです。

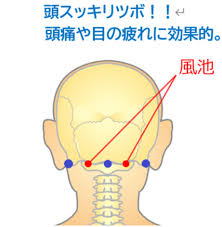

風池(ふうち)〜風がたまる池〜

首の後ろ、髪の生え際のくぼみにあるツボ。

肩こり、頭痛、目の疲れなどに使われます。

名前の「風池」は、“風が溜まる池”という意味。

昔の人は、首筋を風が通る道のように感じていたんです。

風邪(ふうじゃ)という言葉もあるように、風は「邪気」を運ぶとされていました。

つまりここは、外から入ってくる風邪(かぜ)を防ぐ関所のような場所。

現代で言えば、「首元を冷やすな!」というおばあちゃんの知恵そのものです。

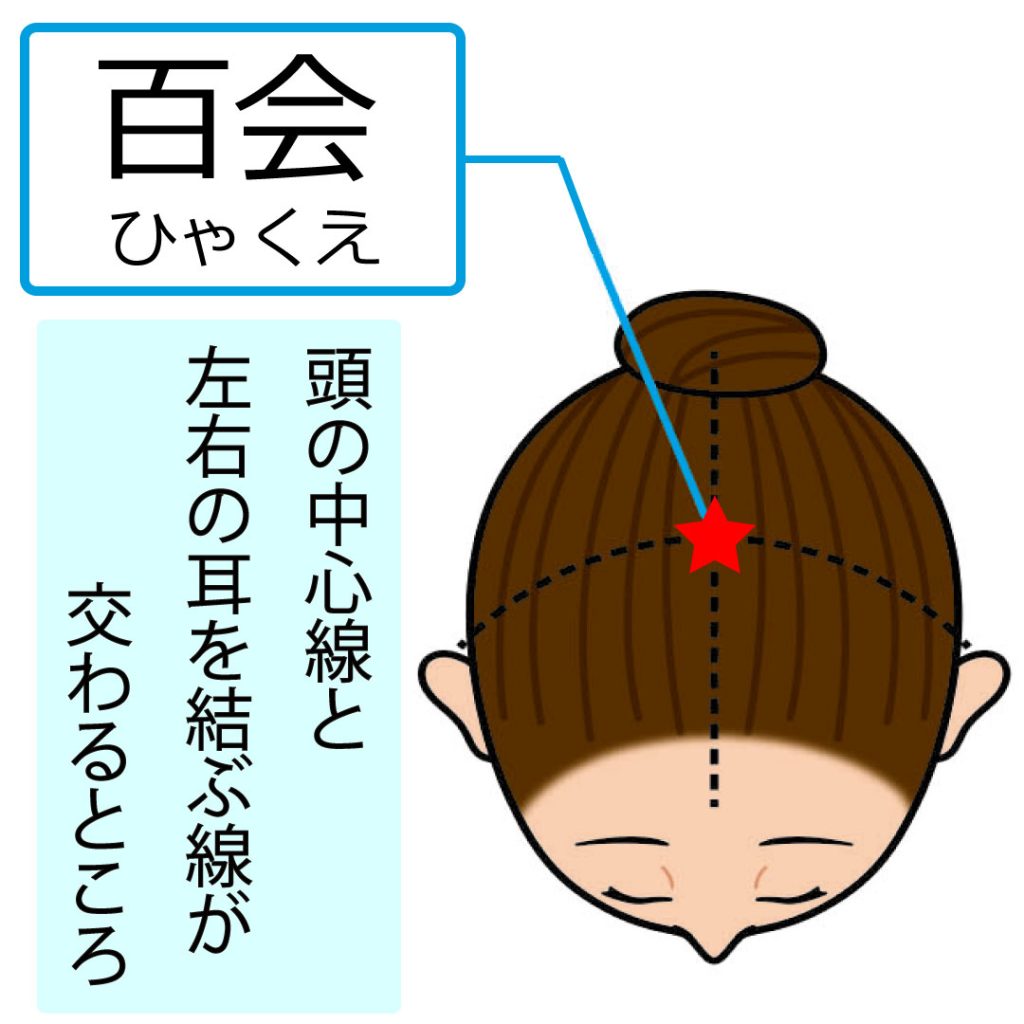

百会(ひゃくえ)〜百の気が会する場所〜

頭のてっぺんにあるツボ。自律神経のバランスや不眠、めまいなどに用いられます。

「百会」とは、“全身の気が百(たくさん)集まるところ”という意味。

イメージとしては、体のエネルギーが頭の頂点に集まり、天に通じるポイント。

気が滞ると心も体も重くなる。だから百会を刺激すると、

「なんだかスーッとする」「頭が軽くなる」という感覚が生まれるのです。

太衝(たいしょう)〜大きく流れ出る勢い〜

足の甲、親指と人差し指の間にあるツボ。肝の経絡に属します。

「太」は“大きな”、“衝”は“勢い”を意味します。

気が勢いよく流れ出す場所=“気の滞りをほどくツボ”。

イライラやストレスが溜まった時に押すと、まさに“怒りの出口”を開くような感覚があります。

実際、太衝は“肝の気うっ滞”を流す代表ツボ。

「怒りっぽくなったら太衝を押せ」と昔から言われています。

名前が詩的なツボたち

・天柱(てんちゅう)…天を支える柱。首すじの力強いツボ。

・神門(しんもん)…心(しん)の門。心を鎮めるツボ。

・三陰交(さんいんこう)…三つの陰の経絡が交わる、女性の要のツボ。

ツボの名前には、古代人の感性と観察力がぎゅっと詰まっています。

ツボの名前は「身体の風景」。

それを知ることで、自分の体との対話が少し深まるような気がします。

西洋医学って素晴らしい、って思いますし、お世話にもなっていますが、東洋医学も面白いんですよ~。